Wer mit Jiri Fuchs durch Fürstenfeldbruck spaziert, erlebt eine kleinstädtische Grußorgie. Der 88-Jährige mit dem federgeschmückten Cowboyhut kennt sie alle – den vorüberradelnden Hoteldirektor, die Tochter des Elektrofachhändlers, den pensionierten Richter, die in der Einfahrt hingebungsvoll ihr Auto saugende Frau von gegenüber.

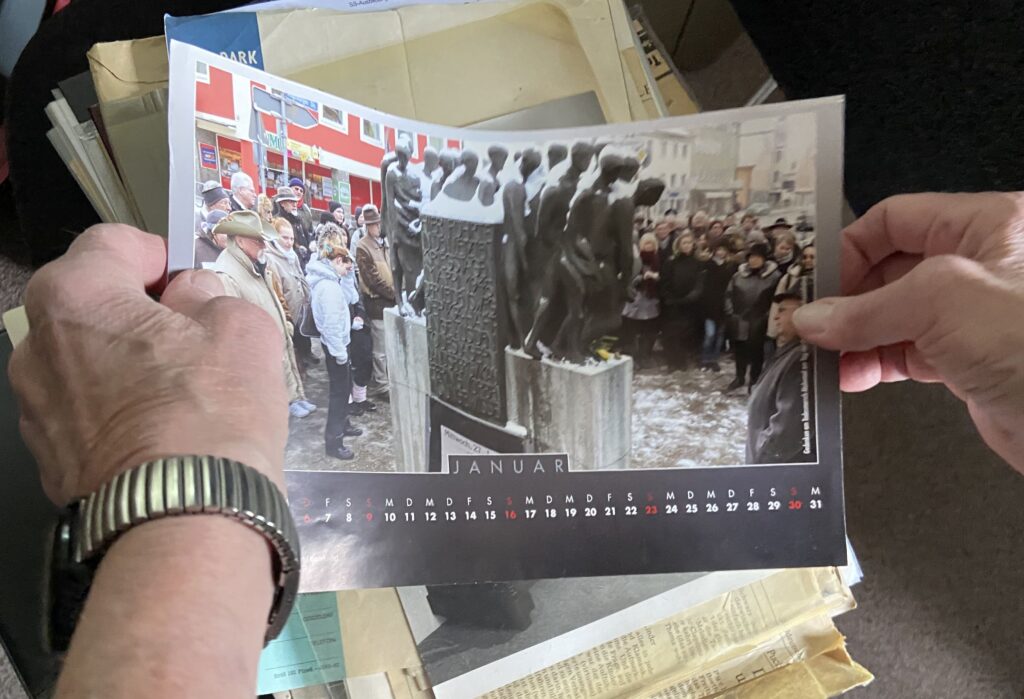

„Sauber, sauber“ ruft er lachend. Er wird zurückgegrüßt und zieht weiter. Die Straßen um das renovierte Rathaus herum sind seine Bühne. Vertrautes Terrain, denkt man als Begleiter. Und gleichzeitig wirkt das Ganze aufgesetzt. Als würde dieser agile, mit seinem Gehstock durch die Luft fuhrwerkende Mann zeigen wollen, dass er hierhergehört. Ich begleite ihn zur Ecke Dachauer Straße. Vor dem 1994 eingeweihten „Todesmarsch“- Denkmal möchte ich, wie verabredet, Fotos von ihm machen.

Hier sind im April 1945 die Kolonnen ausgemergelter KZ-Häftlinge vorübergezogen. Achtzig Jahre später dröhnt der Autoverkehr und die Sonne scheint herrlich. Jiri Fuchs wechselt von einem Moment auf den nächsten die Tonlage. Aus dem locker parlierenden Cowboy wird ein resoluter alter Mann. Er setzt die Sonnenbrille ab, bittet mich in ein Bekleidungsgeschäft und sortiert dort bei einer Art Nachkontrolle mehrere Bilder aus, fordert mich auf, sie zu löschen. Begründung: „Mach das weg. Das hat nichts mit mir zu tun.“ Es ist unser drittes Treffen innerhalb eines halben Jahres. Ohne den Vorlauf teils quälender und uns beide aufwühlender Gespräche, ohne Wissen oder vielmehr ohne eine gewisse Ahnung von Jiri Fuchs´ Biografie würde ich mir sein Verhalten verbitten.

„Vorsicht, ich bin kompliziert“ – mit diesen Worten empfing er mich bei meinem ersten Besuch. Dann führte er durch sein Haus, zeigte faszinierende Zeugnisse, buchstäblich die Requisiten seines langen Lebens, so dass ich die in der Eingangstür ausgesprochene Warnung für eine Weile vergaß. Ich ließ mich einlullen, ließ mich ablenken, ließ mich, so ärgerte ich mich oft schon dabei und noch stärker hinterher, dauernd von ihm belehren, korrigieren und von meinem ursprünglichen Vorhaben abbringen. „Wozu schreibst du das auf? Schreib nichts auf! Hör erstmal zu!“

Aber diesen am 26. Juli 1937 in Prag geborenen und seit Anfang der Siebziger Jahre in Fürstenfeldbruck wohnenden Jiri Fuchs besuchte ich nicht, um mich in Anekdoten seiner Laufbahn als Theater- und TV-Schauspieler zu verlieren, um mir von berühmten Weggefährten wie Václav Havel oder Peter Ustinov erzählen zu lassen oder vergilbte Theaterrezensionen nachzulesen. Ehrlich gesagt wollte ich auch nicht detailliert erfahren, welche Erfolge er hauptberuflich oder nebenher oder wie auch immer nach dem Krieg in der Tschechoslowakei und dann später in Deutschland als Instrumentenbauer und bis heute gefragter Klavierstimmer feiern durfte.

Was mich diesen Jiri Fuchs besuchen ließ, war etwas Anderes, und dieses Andere gab es, wenn überhaupt, nur im Verbund mit Geduld und unbedingtem Respekt.

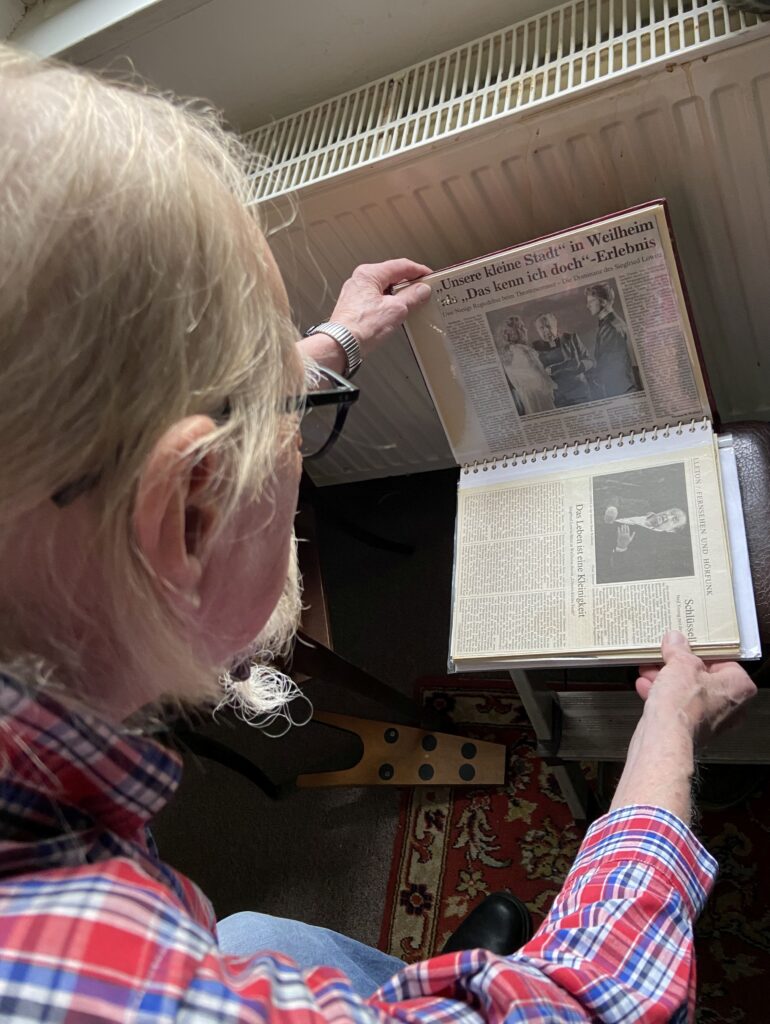

„Über mich ist viel geschrieben worden“, sagt er, während wir uns die in Klarsichthüllen abgehefteten Artikel über ihn anschauen. Besonders stolz ist er auf eine seiner Arbeit als Klavierstimmer gewidmete ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung, Anfang der neunziger Jahre. „Mit dieser Seite haben sie rund siebzigtausend D-Mark in mich investiert“ unterstreicht er und spielt damit auf die damaligen Herstellungskosten an. Ich kann das weder beurteilen noch möchte ich dieses Thema vertiefen. Denn Jiri Fuchs neigt zur Gründlichkeit, auch bei sogenannten Nebensächlichkeiten. Insbesondere, wenn sie ihn selbst betreffen. Aber ist Eitelkeit, frage ich mich, während er zur nächsten Veröffentlichung greift, ab einem gewissen Alter nicht hochverdient?

Obwohl mein Gegenüber pausenlos monologisiert – über Theaterkultur, über griechische Wurzeln der Demokratie, über die fundamentale Rolle des Wissens bei Gesprächen usw. – will ich ihm zuhören, habe ich das Gefühl, dass sein Singsang etwas verdeckt. Nicht zuletzt beeindruckt mich seine ungeheure Vitalität. Wer sich der Neunzig nähert und so begeistert über etwas sprechen kann – und sei es „nur“ über sich selbst, der ist noch lange nicht am Ende, sondern ein Phänomen.

„Klavierdoktor mit Kultstatus“ – so ist der vorerst letzte Zeitungsbericht über ihn betitelt. Der Artikel erschien 2022, im Fürstenfeldbrucker Lokalteil des „Münchner Merkur“. Ich überfliege den Text, der das „breitgefächerte Spektrum der beruflichen Stationen“ hervorhebt und einige dieser Stationen aufzählt: Puppentheater, Pantomime, politisches Kabarett, Theater- über Operettenrollen bis zu Engagements als Clown im Fernsehen oder Marshall einer Westernstadt. Während ich lese, murmelt Jiri Fuchs: „Mein Leben war recht farbig, könnte man meinen.“

Wenn ich es jetzt, nach stundenlanger Einführung, nicht schaffe, tiefer zu schürfen, dann ist das alles sinnlos, denke ich, dann werde ich nur unterhaltsamen Murks verfassen. Die Situation gestaltet sich schwierig. Bin ich sicher, dass er einen jüdischen Familienhintergrund hat? Wo und wann habe ich aufgeschnappt, dass er den Holocaust als Kind im „Protektorat Böhmen und Mähren“ überlebt habt? War das bei gemeinsamen Bekannten, vor Jahren, hier um die Ecke?

Schließlich kann ich mich zur wohl deutschesten aller Fragen durchringen. Und Jiri Fuchs antwortet, ohne mit der Wimper zu zucken: „Das steht bisher in keiner Zeitung. Aber wenn du mich fragst, warum sollte ich es verschweigen? Ja, mein Vater war Jude und ich habe mich vor den Nazis verstecken müssen.“

Zur Vorbereitung des nächsten Treffens mailt er einen Lebensbericht. Knappe zwei Seiten, die auch die Tatsache seines Davonkommens streifen.

„Mein Vater war mit einer Tschechin verheiratet, also handelte es sich um eine sogenannte Mischehe. Wir mussten getrennt wohnen. Ich durfte nicht mehr zur Schule gehen und musste den gelben Stern tragen. Der Rabbi hat uns ersatzweise auf dem jüdischen Friedhof unterrichtet.

Eines Tages war es dann so weit und wir wurden eingeladen, die wunderbare Stadt Terezin (Theresienstadt) zu besichtigen. Wir standen schon auf dem Sammelplatz Hagibor in Prag, als plötzlich die Sirenen zu heulen begannen. Die Wachleute versuchten gleich, sich zu verstecken. Alles war plötzlich durcheinander. Mein Vater sagte mir, dass ich weglaufen soll, was mir auch gelungen ist.“

Die Passage hilft mir, Jiri Fuchs mit anderen Augen zu sehen. Vor allem erinnert sie mich daran, in welchen Klischees meine Vorstellungen von Überlebenden verhaftet sind. Laut einer Erhebung der „Jewish Claims Conference“ von April 2025 gibt es weltweit noch etwa 220.800 Holocaust-Überlebende. Rund 11.500 von ihnen in Deutschland. Nur die allerwenigsten dieser Menschen haben ihre Geschichte jemals öffentlich gemacht.

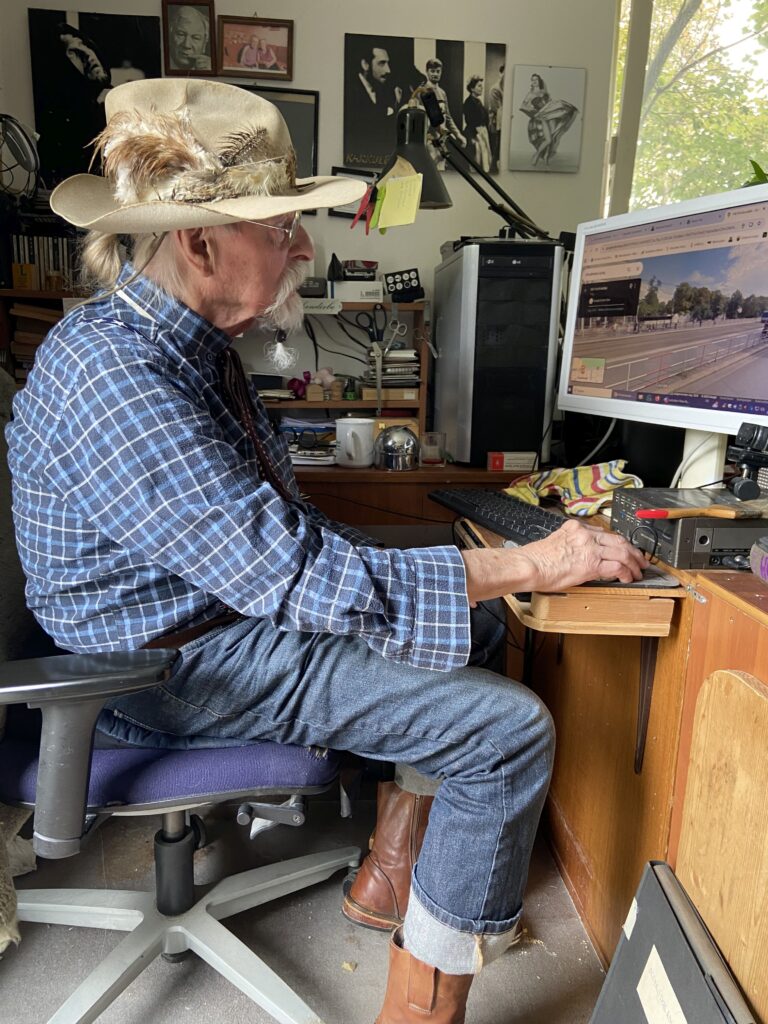

Wie beim letzten Mal sitzen wir in Jiri Fuchs´ Arbeitszimmer. Wie beim letzten Mal läuft sein Computer und mir wird brühfrischer Kaffee serviert. Es ist leicht, mit meinem Gegenüber ins Plaudern zu kommen. Er gibt sich locker und auskunftsfreudig. Sobald ich aber versuche, mehr über seine Kindheit zu erfahren, weicht er aus, wird einsilbig und auch mal grantig. Irgendwann frage ich, ob er darüber wirklich berichten möchte. „Ja doch!“ antwortet er und starrt auf den Bildschirm.

Und dann besucht er mit mir per „Google Street View“ die Straße in Prag, in der er bis 1944 gewohnt hat. „Das mache ich gelegentlich“, erklärt er und versetzt sich per Maus-Click zurück in die Kindheit. „Dies hier ist die Fensterfront unserer später von einem deutschen Generalmajor beschlagnahmten Wohnung.“ Er schwenkt um 180 Grad: “Und auf dem Friedhof gegenüber habe ich mit Freunden erstes Geld verdient. Wir haben Wachsreste eingesammelt und daraus neue Kerzen gegossen.“

Langsam steht er auf und holt ein paar Dinge, die ich anschauen und in die Hand nehmen, aber nicht fotografieren darf. Er verbietet es nicht direkt. Aber seine Körpersprache, sein Zureichen aus der Hocke, vornübergebeugt, als würde er etwas sehr Kostbares vor mir schützen wollen, ist unmissverständlich. So zeigt er ein „Aufforderung zur Übersiedlung“ benanntes Schriftstück, mit dem Juden in Prag zur Deportation befohlen wurden. Er zeigt mir den gelben Stern, den sein Vater ab 1941 tragen musste und danach auch seinen eigenen Stern.

Die beiden Aufnäher sind gut erhalten. Ich gebe sie ihm schweigend zurück. Schweige umso mehr, als er seine Verwandten aufzählt, die umkamen. Abgesehen von Jiri Fuchs´ Vater, der im KZ Theresienstadt Dolmetscherdienste anbieten konnte und deshalb überlebt hat, wurde der gesamte väterliche Teil der Familie in Auschwitz ausgelöscht: seine Großmutter, seine Tante, sein Onkel und sein nur wenig älterer Cousin.

Jiri Fuchs ist Schauspieler. Das wollte er schon als kleiner Junge werden, als er vor dem Grammophon seines Vaters tanzte und sang. Manches an ihm kommt mir manieriert vor. Sein Cowboy-Aufzug, seine exakt modulierende Stimme, all die eingestreuten Bühnenzitate und Posen. Aber es ist seine Art, seine ganz eigene Methode, leuchtet mir irgendwann ein, sich zu schützen. Und als er diese Fertigkeiten einsetzt, um von der letzten Begegnung mit seinem Cousin im Jahre 1944 zu erzählen, gefriert mir das Blut in den Adern.

„Ich werde nie vergessen, wie aufgeregt und wie stolz er zu mir kam und sagte: ‚Jiri, guck mal: ich muss dir etwas zeigen. Das hat meine Mutti für mich genäht. Aus einem Kartoffelsack hat sie mir einen Rucksack genäht. Und stell dir nur mal vor, am Mittwoch werde ich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Zug fahren!‘ “

Eigentlich erzählt er das nicht, er spielt diese Szene nach.

Für ihn ist das Häftlings-Denkmal im Zentrum von Fürstenfeldbruck ein Ort, den er nicht gut erträgt, dem er eher ausweicht. Es gibt ein Foto von der Einweihung 1994. Darauf sieht man ihn links in der Menge stehen, an seinem Hut unschwer zu erkennen. Nach den offiziellen Ansprachen überwältigten ihn Gefühle. Hastig lief er zum Sockel hinüber, um den traditionellen Stein abzulegen. Und ein Lokaljournalist, so erinnert sich Jiri Fuchs mit einem lauten, irritierenden Lachen, machte daraus die Nachricht, dass Anwesende das Denkmal mit Steinen beworfen hätten.

Dirk Brauns, Oktober 2025